云南民間流傳著這樣的諺語:四川有座離娘山,云南有座回頭山。意即四川人一旦外出,常常在外安家落戶不愿回家,而云南人無論外出求學或者外出打工,到頭來還是會回到家鄉。

回頭山坐落在云南玉溪市江川縣,山高不過百十米,山頂有佛寺藏于青松翠柏間。1985年8月,一位母親帶著剛剛初中畢業的兒子爬上了這屋后的山巔,虔誠地點上了三炷香,從此,這位以全縣前五名的中考成績考入江蘇常州輕工業學校(常州輕工職業技術學院的前身)塑料成型工藝及設備專業的玉溪籍青澀小伙,便有了“一生三回頭”的經歷,最終成為了“中國農膜大王”。

一.見到當年的老師,他手舞足蹈,念念不忘常州話“阿寺嘎”

畢業生見到母校來人,常常會過于興奮,何況我們是千里迢迢趕到云南玉溪市,何況他們中有的畢業生已經幾十年未見老師一面呢!

三位校友為我們斟上53度的白酒,說是高度酒不可能摻假——就像他們見到幾十年前的任課老師,流露出的都是不摻假的真性情。

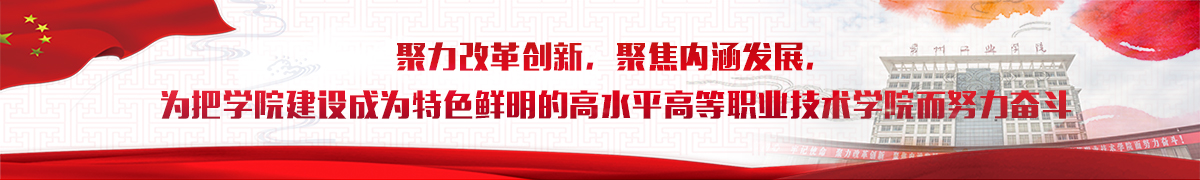

幾杯酒下肚,本文的主人公話越說越興奮,這位高個子男人樂得像小孩一樣,面對當年任課的戴偉民老師不斷“恩師”、“恩師”地敬酒,然后伸出指頭把當年的任課老師一個個排了一遍。接著煙癮上來了,他雙手拎起身邊約50公分長的云南水煙筒,將一根玉溪牌香煙掐掉過濾嘴插到水煙嘴上,咕嚕咕嚕吸起來。然后大踏步走到他的團隊中間,邊吸水煙邊將手指剪成一個“V”字:“倪老師,給我們來一張!”之后又興奮地回憶常州話是多么地難懂,在常州上了4年學,只聽懂了一句“阿寺嘎”。經他這么一提醒,另兩位校友就“阿寺嘎”“阿寺嘎”地說起來,弄得大家忍俊不住一陣大笑(“阿寺嘎”,常州方言,意“是不是啊!”)。

“倪老師,給我們來一張!”

這就是靳(jìn )樹偉,玉溪市旭日塑料有限責任公司的董事長,一個28年前剛進玉溪市第一塑料廠(公司前身)曾被人喊作“祈樹偉”和“斬樹偉”的人。

靳樹偉,1967年出生在玉溪市江川縣回頭山下,父母都是農民。小時候家庭的貧困,讓他長吁短嘆。兄妹五人跟父母住在20平米的木閣樓上,閣樓中再搭閣樓,弄得他們晚上睡覺坐在閣樓上都直不起腰。樓下村民經常因為樓板的晃動或者樓上菜湯不小心滴到樓下而找上門來吵架,每當這時,靳樹偉心中就升騰起一個“遠大理想”——好好讀書,讓父母住上大房子。

靳樹偉讀書聰慧,幾位老師研究半天也做不出的數學題,找他做,十幾分鐘一定解決。他就讀的初中實際上僅僅是鄉村小學附設的一個初中班,沒想到他能夠一飛沖天成為鄉村學校的金鳳凰。小學校長激動不已,送來了60元獎金和開學報到的路費。家徒四壁,家人擁擠,老校長坐在放著煤油燈的桌子旁,右手顫巍巍地從褲子口袋里往外摳錢。這一幕讓靳樹偉心里有一種崩潰的感覺——父老鄉親啊!

家鄉的貧困和父老鄉親的情意,讓他無法拒絕母親帶他去回頭山敬香的要求。

二.兩個聲音或遠或近的呼喚,讓他一生“三回頭”

當我們到云南采訪時,坐在我們面前的靳樹偉已年過半百。在這半百的歲月中,始終有兩個聲音或遠或近地呼喚著他:一個是故鄉,一個是專業。

常州是輕工業發達地區。1984年和1985年兩年間,云南省先后有6名最優秀的初中畢業生作為云南地區的委培生進入常州輕工業學校學習塑料專業。1989年,經過4年專業學習專業訓練的靳樹偉耳邊回響起回頭山的呼喚,背起行囊回到了玉溪市第一塑料廠。這是他人生的第一次“回頭”。

然而靳樹偉并不安分。云南玉溪是云煙的故鄉——紅塔山上,紅塔巍巍聳立;紅塔山下,樹立著“山高人為峰”的著名刻石。早在學生時代,靳樹偉就發現了這里面的商機:一條紅塔山香煙,玉溪9元,到了常州竟然可以賣20元!于是后來每次開學,他都要帶兩條煙到常州市小營前市場賣給小販賺回路費,最多的一次他攜帶了40條。他還將云南回族幾毛錢一把的小刀販運到常州賣五六元一把。很快,他成了班級的“富翁”,竟然有條件購買400多元一臺的星球牌收錄機放在宿舍“蹦嚓嚓”“蹦嚓嚓”地放歌。剛參加工作,每月工資56元,自己跑一趟常州就能賺來十個月的工資——于是他又開始在云南和常州之間來回,單位工作暫時被擱在了一邊。

靳樹偉每天圍著玉溪的紅塔山快走兩萬多步

“其實攜帶刀具和香煙是違規的,那時候年輕不懂事,管他違規不違規,有錢賺就做。”靳樹偉咕嚕咕嚕抽著水煙,沉浸在回憶中。

后來母親找上門來了,千叮嚀萬囑咐的。算了,還是回頭做自己的專業吧。靳樹偉第二次“回頭”了。

第三次“回頭”,那是在工作了幾年之后,玉溪市開辦了第一期青年干部培訓班,靳樹偉有幸被選中進班學習。在這被稱作玉溪市“黃埔一期”的學習班里,靳樹偉始終在“從政當官”還是“搞專業搞企業”之間搖擺。

然而,他第三次回頭了。這第三次回頭,讓靳樹偉徹底皈依了塑料專業,不僅做大做強了塑料企業,而且發表多篇塑料專業論文,成為云南省農膜專業委員會主任和中國塑料加工工業協會專家委員會委員。

其實,靳樹偉到工廠才幾年,在塑料行業就已聲名遠揚了:方圓一兩百里的塑料企業都來找他。他在校時專業知識學得扎實,鉗工、電工實訓時手上的血泡都硬化成了老繭,加上企業的幾年實踐,為人修理注塑模具,解決各類技術問題,基本是手到病除。有家塑料廠折騰了半年的問題,他擔任技術顧問一個多星期就解決了。他同時擔任4家企業的顧問,每家企業每月給他幾百元;有家企業甚至因為他臨時為他們解決了一個重大問題一次性給了他2000元勞務費——要知道這是在上世紀90年代。這一切給了他信心,他再也無法擺脫塑料行業、塑料專業的魅力。

看著眼前這位又開始咕嚕咕嚕吸水煙的回頭山下的“土著”居民,我在想:如若不是他一生“三回頭”,也許坐在我面前的就僅僅是一位廳處級干部,“中國農膜大王”又該到何處找尋呢。

三.貸款300萬,他摸著良心買下了別人不想要的股份

靳樹偉,24歲任廠長助理,26歲任廠長。2002年,屬于大集體性質的玉溪市第一塑料廠進行股份制改造,一個變集體資產為個人資產的良機擺到了靳樹偉的面前。面對現成的資產,身為廠長、掌握著話語權的靳樹偉能抑制住心跳嗎?

企業資產評估后,按照每股3元配送,個人出1元購買,每股凈資產4元。雖然出1元就能獲得4元的凈資產,然而由于企業前途未卜,這股份就像燙手的山芋,很多人急于轉讓,連老廠長都想出售手中的股份。

基于對塑料專業、塑料行業的了解以及對自己的信心,靳樹偉想控股。但是,他提出購買份額的多少只考慮工齡的長短,不考慮職位。這樣一來,靳樹偉雖身為廠長,卻由于工齡短,很難擁有更多的股份。

掂量再三,他毅然貸款300萬,承接大家不想要的股份——當然,此時就不是1元1股了,而是4元。

股改至今15年過去了,沒有舉報,沒有游行,沒有上訪,公開公平公正的交易,使得他們的股份制改造成為玉溪市最為成功的案例。玉溪市多次邀請他上臺跟企業主作報告介紹如何平平安安進行股份制改造的,靳樹偉一次次推脫,因為他覺得自己一開口,臺下會有很多人聽著不是滋味甚至背脊冒冷汗。

“你當時身居廠長之位,為何不按照職位高低配送股份呢?”我問。

“如果我利用自己的話語權多占股份,面對那么多工齡幾十年的老職工,我良心不安吶。”靳樹偉抬起頭來,眼光透過窗戶,遙望起滇中的山水——順著他的目光看去,一縷幾乎透明的白云正從山腰飄過。

靳樹偉是企業家,以營利為主要目的,但他絕非唯利是圖,就像他吸煙總是喜歡吸水煙,尼古丁通過水的過濾會消除大半,以至于不抽煙者接近他,也聞不出他身上的煙味。

棚膜覆蓋種植

地膜保水保溫防止病蟲害

烤煙地膜覆蓋種植

四.認虧50萬,卻打開了浙江人的農膜銷售市場

汽車行駛在從玉溪到昆明的高速公路上。青山連綿不絕,白色的云塊堆積在遠山的背后。一路上,不斷有覆蓋著農用薄膜的種植區,以其銀白的色彩迎接著我們,遙看疑似一片湖水。

農用薄膜分棚膜和地膜兩種。大型的種植區,幾百畝的棚膜鋪天蓋地,鱗次櫛比,讓人聯想起項羽40萬大軍屯兵新豐鴻門的氣勢。地膜則薄如羽衣,最薄的只有0.005毫米,農民鋪膜時,微風一吹,自有一種“風吹仙袂飄飄舉”的浪漫。

然而農膜市場卻風云變幻看不到這種浪漫。

地膜覆蓋在土壤上,保溫、保濕、防蟲,將大大提高煙葉、蔬菜、花卉等農作物的產量。然而要農民認可談何容易!耕讀傳家幾千年,沒聽說過給土地穿一件透明的雨衣會提高產量的。靳樹偉他們就走村串戶進行科普,將地膜送給村里人免費使用,于是銷量開始增加。

但不管怎樣,來云南搞種植的浙江人就是不認可靳樹偉他們的旭日牌農用薄膜。

2006年,一群浙江人來到昆明東川種植大棚西瓜,40多畝地需要80萬元的貨。由于東川地區高溫高熱,半年后大棚出問題了:棚膜提前老化。本來已經根據質保協議雙方約定各承擔一半損失,靳樹偉董事長趕到現場,主動提出承擔三分之二損失。他們根據東川紫外線強度調整了技術參數,為他們提供了新膜。這一筆交易,靳樹偉他們損失了50多萬。

然而50多萬的損失,卻展示了誠信,換來了信任,浙江種植戶的農膜銷售市場從此向他們打開。

靳樹偉絕不是獨自飛翔,他有一個具有凝聚力的團隊

云南,山重水復,39萬平方公里的面積,相對平緩的山區只占總面積的百分之十。這比例就像市場經濟大潮下企業的生存比例,2002年,玉溪市紅塔區與靳樹偉他們一起改制的企業共有83家,而今存活較好的不到10家。2008國際金融危機,迫使行業大洗牌。從加拿大上船的樹脂16,200元1噸,等到船靠碼頭,價格跌成了7000元1噸,公司一個月虧損了600萬。等到樹脂跌至6,800元,靳樹偉咬牙抄底大量購進。廣州一位同行因絕望而跳樓,靳樹偉他們卻抄底成功。

公司有幾百萬應收款回不來,靳樹偉帶著人馬外出追債,跋山涉水幾個月,最終還是有200萬元追不回來。他一聲嘆息:“就當是做了產品廣告吧!”

其實,靳樹偉的旭日牌農膜從來不做廣告,因為云南農民有一條信念:凡是做廣告的,都是賣不出去的假貨。

五.他的綽號,緣于令人拍案稱奇的過敏性體質

靳樹偉的體質從小就過敏,早在常州求學時,就曾因為過敏無法參加期終考試提前回家。去山東沒幾天,因過敏而趕回玉溪;到哈爾濱會議沒有開完,就急急趕回玉溪。甚至到了西雙版納、德宏,他都待不過一個星期。究竟什么原因過敏?不知道。而讓人拍案驚奇的是:一回到玉溪,他就不藥而愈。云南多野菜。多野生菌,但是只要是在玉溪,他吃什么都安全,甚至各種昆蟲做成的菜,他不管怎樣胡吃都安然無恙。

莫非靳樹偉是專為玉溪生的?于是有人給他起了一個綽號:“家鄉寶”。

是的,兒時的貧困體驗,讓他時刻心系生活在社會底層的玉溪百姓。

他向所在企業380名員工承諾:只要你們不主動離開,我保證讓每個人做到退休不會下崗。

2002年改制時,有位工作能力較弱的員工自命不凡想離開工廠另謀出路,靳樹偉考慮到他出去很難生存,加上妻子沒工作,小孩也小,就動員他留下,安排去看管宿舍,最后幫他順利退休拿到了社保退休工資。

社會醫保報銷范圍窄,程序復雜,靳樹偉則提出職工醫保范圍之外的醫療費一律報銷,動輒報銷幾萬。甚至職工家屬重病他也不袖手旁觀,除了號召大家捐款外,自己也是幾萬幾萬地撫慰。我電話采訪一位受助的職工家屬,這位被靳董事長從生死線拉回來的職工家屬說著說著竟哭泣起來,不斷重復一句話:“他們老大是好人!他們老大是好人!”——“老大”,是公司上上下下對靳樹偉的稱呼。

這一份份情誼,溫暖的何止是受惠的幾個家庭,全公司380名員工的心都為此變得柔軟。他扶危濟困,捐資助學,捐款救災,每月為當月生日的職工舉行生日宴會,興趣一來便高歌一曲,讓歌聲如涓涓細流滋潤職工的心田。公司除了設職工宿舍讓倒班員工休息外,還派專車接送職工上下班,多年來始終沒有中斷。

靳樹偉的確是為家鄉玉溪生的。他的過敏體質讓他無法離開玉溪,但是,這并不妨礙他的農膜銷往西南各省甚至遠銷緬甸、泰國、老撾。

六.“中國農膜大王”的稱號為何偏偏落在他的頭上

自2002年企業改制至今,靳樹偉執掌的玉溪市旭日塑料有限責任公司停止了其他所有塑料制品的生產專做農膜,銷量穩步提高。2016年銷售了43,000噸,若鋪展開來,可以覆蓋4個香港。單是西瓜棚,最多的一年他們銷了5,000噸。他的農膜規格達1000多種。在全國農用薄膜行業中,就單體企業(同一個生產經營場所)而言,玉溪市旭日塑料有限責任公司產銷量最大,靳樹偉成了名副其實的“中國農膜大王”。

靳樹偉的工廠地處玉溪的九龍開發區,工廠門面就像他平時穿衣那樣簡樸。走進車間,塑料粒子加熱后被吹成一個個直徑兩米、高幾米甚至十幾米的巨型氣泡,當氣泡中空氣消失變成各種顏色的農膜成品,又一片片地從高高的機架上瀑布似的掛下來。成品車間,一捆捆旭日牌農膜堆成各種顏色的小山。

農膜車間

塑料粒子加熱后吹塑成型變成農膜

倉庫中的農膜堆成了小山

“中國農膜大王”的桂冠為何偏偏落到這樣一位不做廣告、穿戴簡樸者的頭上?在幾天深度采訪之后,原因變得清晰起來:

他有戰略眼光,有膽識有魄力。“他的有些動議剛剛提出時我們不一定認可,但是兩三年以后,證明他都是對的。”總經理王明顯如是說。

他積極吸引人才,云南省的塑料專業人才,有一半在他的麾下。常州輕工職業技術學院在云南共有6名塑料專業畢業生,有一半在他的企業。一個好漢三個幫,靳樹偉絕不是獨自飛翔。

他注重科研,以科研保質量保銷售。他公司建有玉溪市功能性農膜工程技術研究中心,而每開辟一個新的銷售區域,他們都要查找當地的氣象歷史資料,現場測量光照、氣溫等參數。他們還多次邀請母校的專業老師到廠指導研究農用薄膜的降解處理工藝。

他善待員工,關注弱勢群體。這使得他們的員工都不愿離開,忙并感動著、快樂著。

這一切,使得靳樹偉的管理理念——“有制度的無制度化管理”得以成功實施。靳樹偉認為:一個企業沒有規矩不行,但過嚴過細的考核標準不僅難以制定,而且容易把人管死,使隊伍僵化,失去活力和創新能力;工作中出現問題,盡量用談話等方式溝通,以化解矛盾化解問題。他提倡“有人負責我服從,沒人負責我負責”的企業主人翁精神。多年來,他的企業基本沒有考核,但令人驚奇的是,玉溪市旭日塑料有限責任公司的凝聚力越來越強,農膜產銷量逐年提高。

——多年的經營,靳樹偉成功構建了“有制度的無制度化管理”這樣一種人性化管理文化,由此形成了合作、和諧、共贏、共榮的氛圍,從而造就了今天這樣一位“中國農膜大王”。

就在本文即將收筆之時,靳樹偉打來電話告訴我,他的獨生女大學畢業后不準備去美國了,昨晚乘飛機回到了玉溪。聽著他欣喜的聲音,我又想到了那個回頭山的傳說。這傳說雖說有點不經,卻滋潤了我的文章,也溫潤了電話那頭主張“父母在不遠游”的“中國農膜大王”。

原任課老師戴偉民與公司的三位84、85級塑料專業校友合影(左1為劉建福,右1為鐘士榮)

所屬系部:輕工工程系

班級:塑料成型工藝及設備851班

班主任:周大農