巾幗英姿展風采,鏗鏘玫瑰綻芳華。當前,我校女教職工比例已占據全校教職工的半壁江山,高達53%,充分展現了“半邊天”的強大力量。其中,有這樣3位女性,她們于奮進中激蕩青春,在挑戰中放飛夢想,身上那股子令人欽佩的拼勁、韌勁與干勁,生動詮釋了“愛崗敬業,自強不息”的學校文化以及精益求精的工匠精神。

值此國際婦女節來臨之際,黨委宣傳部特別策劃“致敬‘她’力量”專題報道,帶您走近我校3位在技能競賽中榮獲佳績的女教師,傾聽她們的奮斗故事。

陳亞梅:最大心愿是晚上11點前睡覺

2017年以來,機械與交通學院的陳亞梅老師作為指導老師,指導學生參加各類技能比賽30余個,獲獎20余個,最好的成績是國賽一等獎。

“敢拼才會贏”,這是陳亞梅在訪談中給筆者留下的深刻烙印。當她初次涉足數控技術的行業比賽時,前幾名幾乎都是那幾家固定的單位,光環鮮少旁落。有專家直言不諱地對陳亞梅說:“你們能入圍,已屬不易。”這番話語激發了她內心深處的斗志與決心。陳亞梅對學生的日常數控加工技術訓練已然傾注了極大的心血,集訓又讓她對學生的指導追求更高的精準與完美。在決賽賽場上,陳亞梅的學生在這一關鍵領域的得分僅次于東道主,比賽最終獲得全省第三名的佳績。

對陳亞梅而言,這無疑是一個巨大的鼓舞,也就是從那時候開始,陳亞梅年年都來指導學生參加比賽了。

“臺上一分鐘,臺下十年功。”學生們參加比賽可能就那么幾天,但日常的訓練則要花費一年之久。從掃描到創新設計、工程圖繪制、創新報告、有限元分析、動畫,再到加工,每一個環節都得練得滾瓜爛熟。至于臨場反應能力的鍛煉,陳亞梅說:“以賽練賽。”進了賽場,鼠標都沒辦法停止1秒,腦子就更沒辦法停止運轉了,腦和手都得不斷地動,臨場反應能力大概就是在這種緊張的氣氛中逐步鍛煉出來的吧。賽場如戰場,所以陳亞梅每年都要帶選手參加各種不同類別的比賽,有戰斗經驗的人才能在決賽場上“臨危不懼”。

為了比賽,陳亞梅會放棄寒暑假的休息時間,陪同學生一起訓練。開學后,她承擔了大量的教學工作。為了不耽誤學生的訓練,她讓學生將白天訓練過程全部錄屏,晚上她再進行回顧點評,做到時時刻刻心里有數。訓練期間,她經常陪伴學生到半夜,回到家倒頭就睡。“2025年最大的心愿就是晚上11點前能上床睡覺。”陳亞梅說,過去的幾年,她能在晚上12點前睡覺的次數少得可憐,比賽前夕更是每天只能睡3-4個小時。家里人都不知道她何時到家、何時睡覺的,經常是半夜起來看到她坐在電腦前,早上起來又不見她的蹤影了。

學生上手練習的題目,陳亞梅也都會上手練習一遍,只有這樣才能真切理解學生遇到的難題。這是陳亞梅帶比賽的心得體會。記得有一年冬天,大雪封路,汽車根本沒法開,學生們還在學校訓練,陳亞梅愣是從家里深一腳淺一腳走了一個多小時到學校,中間穿越紡織學院時,不認識路,左拐右拐,因路面濕滑摔了個大跟頭。家里人心疼她,說“你就不能線上指導嗎?”她搖搖頭,“有些環節、有些細節,還是得親眼見到,才能面對面講清楚。”

知識在運用中會融會貫通,理論在實踐中也轉化成了真知灼見。多年來超強的集訓工作讓陳亞梅的專業能力和教學能力都上了一個大臺階,比賽之余,她還將比賽中一些心得體會轉化為科研論文和專利。目前,她還有一個心愿,她想把這么多年訓練學生比賽的感悟和實踐經驗帶到日常教學中,變成課程,變成教學資源,讓更多的學生受益。

于冰:愿做學生人生路上的托舉者

初見數字商務學院的于冰老師,她的平和與從容讓人印象深刻,而在這份平和的背后,還隱藏著一股不容忽視的韌勁。九年來,她帶領學生在電子商務比賽領域,獲全國職業院校技能競賽一等獎第一名,多次獲江蘇省技能比賽一等獎、二等獎。自初次涉足此賽項至今,她見證了很多挑戰和變遷,很多熟悉的面孔也逐漸淡出,而她自己,也從一個“新人”變成了這個賽項指導老師中的“老人”。

在賽場上,身為“老人”的于冰,緊張與焦慮卻不亞于比賽選手。比賽都是封閉式的,指導老師只能在外面等待。2020年開始賽場外設置了大屏轉播,從那時起,她就習慣盯著大屏,整整五小時,心情隨著比賽進程波瀾起伏。沙盤比賽對抗性極強,直接關系到整個比賽結果。憑借對學生的了解,她通過鏡頭里學生的表情或動作推斷他們的賽況焦灼程度。比賽結束后,她立即跟學生進行復盤。這種復盤對學生的成長至關重要。

于冰坦言,這么多年的比賽,最難忘的就是2022年。當年遭遇疫情,省選拔賽的時間一推再推,選手和指導老師都陷入了漫長的等待。看到其他省份陸續發出省賽前兩名晉級國賽的通知,而江蘇省卻遲遲未有動靜,不少參賽隊伍心灰意冷,選擇放棄。于冰的團隊也面臨著同樣的困境,選手們在堅持與放棄之間徘徊,內心充滿了掙扎。那段日子,于冰不斷給予選手們安慰與鼓勵,告訴他們訓練照舊,只要不放棄,總會有一線希望。正是這種對國賽的熱情與執著,讓他們全力以赴,不留遺憾。最終,他們迎來了比賽,獲得了晉級國賽的資格,并在國賽中取得了總分第一的好成績。

而學生對于冰稱呼的改變,也印證了于冰對學生管理方式的轉變,見證了她和學生感情的升華。從“監工”到“小姐姐”,再到被學生親切地稱為“于媽媽”,起初,她最關注的是學生技能的成長,高標準、嚴要求之下,學生們半開玩笑地稱她為“監工”或“包工頭”。然而,隨著時間的推移,她與學生們建立了深厚的情感,她了解學生的憂慮,幫他們解決技能上的難題和思想中的困惑。跟學生無話不談,不再有代溝后,學生們開始稱呼她為“小姐姐”。后來,學生又叫她“于媽媽”,因為她的關心逐漸滲透到學生學習生活的方方面面,感情已親如家人了。

當被問及是否有過倦怠期時,于冰微微一愣,隨即表示,身體上時有疲憊,但精神上從未有過絲毫懈怠。即便在小年夜這樣溫馨的時刻,她依然督促學生提交作品草圖,對此,丈夫曾半開玩笑地說她:“資本家也不會這樣剝削吧。”但是按照比賽的緊湊日程和學生的創作進度,此時不交圖將直接影響到后續的備賽工作。為了隨時掌握學生作品的進展,確保一切順利,她只能這樣做。

于冰說她愿意當一位托舉者,助力學生成長成才。多年來,她和搭檔一起帶領比賽,不僅追求優異的比賽成績,更重視培養學生的專業技能。比起給現成的模板讓學生反復練習,她們更愿意引導學生從零開始,從創意出發,逐步引導,幫助學生形成完整的思維閉環,激發他們的創新力和爆發力。于冰認為,這樣做對學生的個人成長大有裨益。她指導的學生,無論是步入職場還是繼續深造,都表現出色,令人滿意。

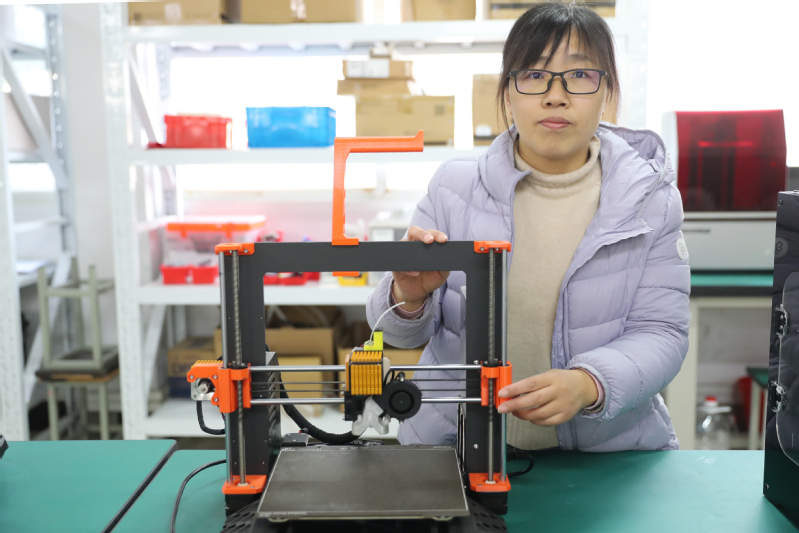

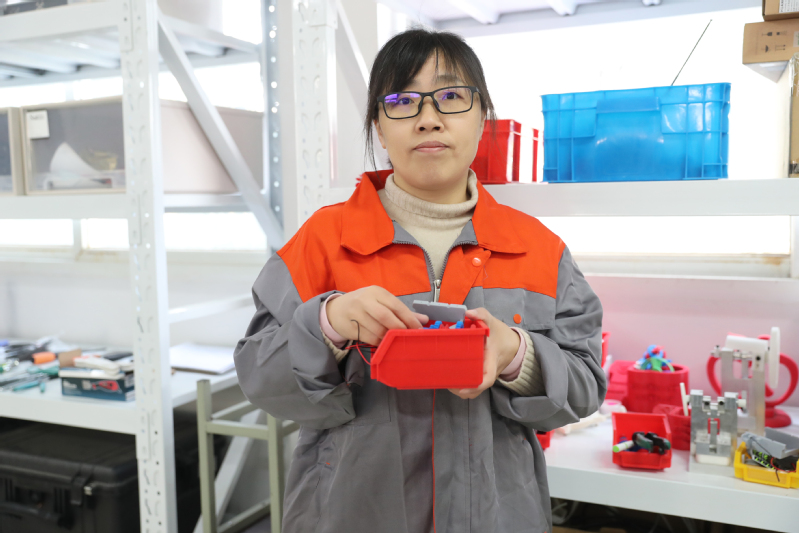

夷文玉:專注執著,激勵我心

夷文玉老師是位擁有“高級技師”職業資格證書的雙師型人才。她憑借扎實的理論功底和嫻熟的操作技能,獲2023年江蘇省教學能力大賽一等獎。她指導學生參加江蘇省職業院校技能大賽“智能電梯裝調與維護”賽項,并獲一等獎。

2007年,夷文玉大學畢業后踏入教育領域,成為電子系(現智能控制學院)的一名教輔人員。她十幾年如一日,深耕于實驗室維護這個平凡的崗位上。她對設備原理構成有著深入骨髓的理解,經她精心維護的生產線,十幾年來始終保持著高效穩定的運行狀態,為學校節約了大量成本。

在夷文玉眼中,比賽是實力與運氣的雙重考驗。為了增強實力,她和團隊老師緊跟知識迭代的步伐,每年暑假都會積極接受培訓,接觸新設備,掌握新技術。培訓期間,她珍惜每一分每一秒,中午和晚上的休息時間,她也不浪費,與另一位老師輪流操作機器設備進行實操練習,并全方位拍攝記錄,模擬學生可能遇到的各種問題,進行難點攻克。

這種不懈的學習精神,也影響了她的學生。在備賽期間,這種精神體現得尤為明顯。學生們日復一日地沉浸在實訓室中,為了節省時間,甚至有學生提議要住在實訓室里。這讓夷文玉感慨萬千,她說:“我們的學生或許不是最聰明的,但他們無比專注與認真。”在長達近一年的備賽歷程中,夷文玉始終與學生形影不離。從選拔到正式比賽,再到賽后的復盤總結,每一屆學生在她的心中都留下了獨特的印記。學生們的努力與認真是永恒不變的主題。特別有一次比賽,正值嚴冬時節,參賽團隊需要提前一周抵達賽場。面對有限的訓練設備、緊張的訓練時間以及主辦方嚴格的規定,學生們展現出了非凡的毅力。當其他院校因嚴寒、錯過時間或設備故障而選擇放棄時,夷文玉帶領的團隊卻緊緊抓住每一個可能的機會進行練習。即便夜深人靜,寒風凜冽,他們也堅守至最后一刻,從不放棄任何一個提升自我的機會。這種堅韌不拔的精神,正是夷文玉不懈學習精神在學生們身上的生動體現。

“設備安裝決定下限,編程決定上限。”夷文玉指導的比賽選手主要來自智能控制學院工程師訓練營。她根據學生的特點因材施教,模擬真實比賽環境,讓學生在訓練中不斷積累經驗,提升應對突發情況的能力。然而,比賽中的運氣成分也不容忽視。因為訓練設備與正式比賽設備不可能完全一致,模擬訓練與真實的賽場環境存在很大差異。有一年比賽,選手實力強勁,但因設備變化而未能奪冠。談及此,夷文玉雖略有遺憾,但也淡然接受。這大概就是比賽的魅力所在,總是充滿未知的挑戰。

談及未來,夷文玉表示隨著工業4.0時代的到來,設備更新、考核方式也在不斷更新,對選手的要求越來越高。因此,她將不斷探索新的教學方法和手段,培養學生的創新意識和實踐能力,讓他們在未來的競爭中脫穎而出。(審核:季華、李穎、楊曌)